2025年5月17日 東京ミッドタウン 八重洲カンファレンスにて

患者さんの周りのステークホルダーはどう立ち回るべきか ~知る・考える・対応する~

座長

埼友草加病院

大澤 勲 先生

座長

地方独立行政法人広島市立病院機構

秀 道広 先生

演者・パネリスト

NPO法人HAEJ

松山 真樹子 様

演者・パネリスト

福井大学医学部附属病院 看護部

藤﨑 満里奈 様

演者・パネリスト

群馬パース大学 看護学部

川尻 洋美 先生

演者・パネリスト

千葉大学大学院医学研究院腎臓内科学

本田 大介 先生

講演1:寄り添う家族と患者会の立場から

患者さんの周りのステークホルダーはどう立ち回るべきか~寄り添う家族と患者会の立場から~

演者:NPO法人HAEJ 松山 真樹子 様

2014年に設立された患者会であるHAEJは、遺伝性血管性浮腫(HAE)の認知拡大や診断率の向上、治療の向上、QOLの向上などを目的として、国際NPO団体であるHAE(i HAE international)とも連携しながら、患者交流会をはじめとする様々な活動を実施している。

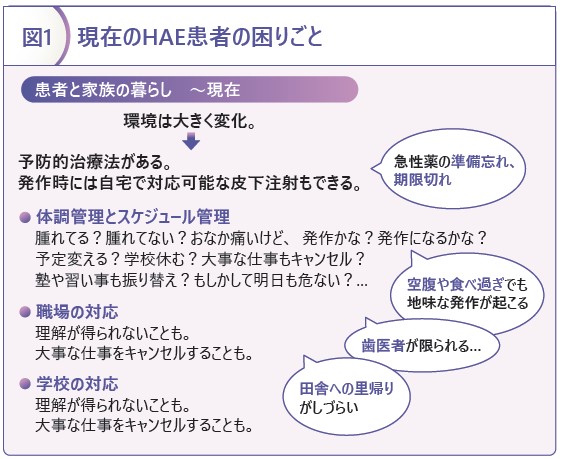

近年HAEの治療環境は大きく進歩しており、それとともに患者が抱える悩みや問題も変化がみられるようになった(図1)。たとえば、体調管理やスケジュール管理の面では、「空腹や食べ過ぎでも発作が起きる」、「受診できる歯医者が限られる」、「頼れる病院がない田舎に里帰りしづらい」、「発作かどうかの見極めが難しいので予定変更の判断に悩む」などの声が寄せられている。また、「職場や学校で理解が得られない」、「対応してくれない」という相談も多い。すなわち、患者が日頃直面している困難は、病気そのものというよりも、「それに対応することの難しさ」であると言える。

中でも患者会で最も多く相談される話題が、医師・病院とのコミュニケーションに関する悩みである。患者の多くは「医師には発作だけでなく、生活やQOLにも関心をもってほしい」と考えているが、実際の診察の中で QOLについて問われることはほとんどない。また、患者側は、医師と話すことに緊張したり、多忙な医師への遠慮もあって、思っていることを全て伝えることは難しい。その結果、医師に問われたことのみに答えるような診察になりがちである。

しかし、患者が何も言わないからといって何にも困っていないわけではない。 医療者側から「大丈夫ですか、 気分が沈みませんか」「ちゃんと仕事に行けていますか」など、病状の些細な変化や生活でのちょっとした困りごとなども問いかけていただき、コミュニケーションを通じて問題解決できれば理想的である。

HAEは遺伝病のイメージから、患者が「病気を知られたくない」「家族の恥だ」などと考えてしまい、ファミリーテストの障壁になっている事例もある。その背景には、遺伝病や難病に対する理解が十分でないことなどがある。こうしたマインドセットを少しずつでも変えていけるよう、病気に対する理解や価値観が、 社会全体で前向きなものへと変わることが望まれる。

講演2:学校へ疾患理解促進に関わる医療関係者の立場から

HAEを抱えた子どもたちが安全に学校生活を送るために医療者ができること

演者:福井大学医学部附属病院 看護部 藤﨑 満里奈 様

小児アレルギーエデュケーターとして、学校職員に向けたHAEに関する啓発活動を行った経験から、学校生活を送る患者への支援方法について紹介する。

HAEの社会的認知度は高いとは言えず、学校職員はHAE発作が時に致命的になることを知らない、あるいは発作時の対応方法を把握できていない場合が少なくない。そこで、患者が通う学校の担当教諭及び養護教諭を対象としたWebカンファレンスを開催し、HAEに関する専門知識や症状出現時の対応などについて啓発を行った。なお、開催に先立っては患者のプライバシーに配慮すべく、対象とする職員や講演内容について、患者・家族と入念に打ち合わせを行った。

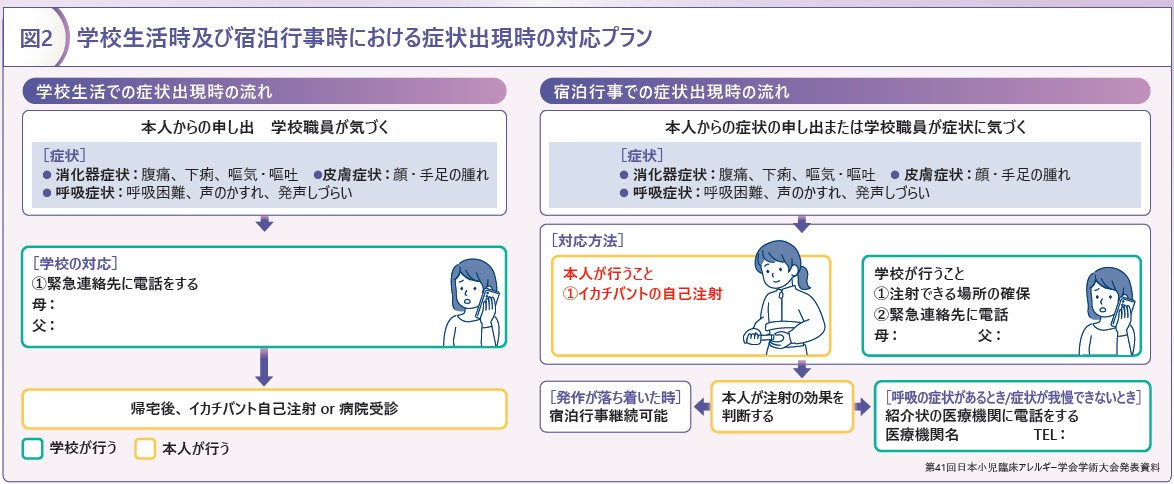

Webカンファレンスでは、まず自己注射を行う際の場所の確保と、プライバシーへの配慮を依頼した。これは、清潔な操作が必要なことに加えて、他の生徒にみられることへの抵抗感を軽減する意味もある。さらに本人から申告があった際には、早めの注射使用をお願いした。また、学校生活時および宿泊行事時などでの対応については、流れを可視化できるように、フローチャートの形で示した(図2)。カンファレンスに出席した学校職員からは、「発作時の対応について何をすればよいかがわかった」「医療者の顔が見れて、病院の敷居が少し下がった。今後も連絡を取れることを希望する」「プライバシーへの配慮を考えるきっかけとなった」などの感想があった。

一方で学校側からの要望として、 学校生活管理指導表の作成と、宿泊行事時に応急診療先への紹介状の作成が挙げられた。 学校生活管理指導表は、 学校と主治医をつなぐ連絡票として、 学校生活で必要な配慮や管理について情報共有するために活用されている。 また、 宿泊行事前には当院から応急診療先に情報提供を行い、 救急受診に備えた体制を整えるようにした。 問題が発生してから医療機関と学校が連携をとるのではなく、 入学時や宿泊行事前にあらかじめ関係性を築いておくことがスムーズな連携につながる。 医療者側から積極的に児に関わる周囲に介入し、 支援体制を整えていくことが大切である。

講演3:難病相談支援の立場から

再び輝きを取り戻すために~HAEと共に歩む人生、就労支援とピアサポートの力~

演者:群馬パース大学 看護学部 川尻 洋美 先生

働くことは、経済的な自立だけでなく、社会とのつながりと自己肯定感を高めることにもつながる。近年、難病患者の就労支援は社会全体で重要な課題として認識されるようになってきた。特にHAEのように、症状の出現をあらかじめ予測することが難しい疾患をもつ方々にとっては、その特性をふまえた柔軟な働き方や症状に合わせたサポート体制が不可欠である。また、病状や体調だけでなく、これまでの経験やスキル、希望する働き方を把握した上で、短時間勤務や在宅ワークといった、多様な働き方の選択肢を視野に入れて検討することが求められる。

2023年4月に改正障害者雇用促進法が施行され、事業者は難病を含む障害者が働きやすい環境を整備するため、合理的配慮を提供する義務がより明確に求められるようになった。HAE患者にとっては、発作時の休憩や通院のための時間の確保、テレワークの導入など、個々の状況に応じた支援を受けやすくなってきている。また、専門的な就労支援機関が拡充され、病気の特性を理解した専門的な相談員が就職相談から職場定着まできめ細やかなサポートを提供している。ICTを活用した支援も進んでおり、オンラインで職業訓練プログラムやコミュニケーションツール導入支援などが受けられるようになった。

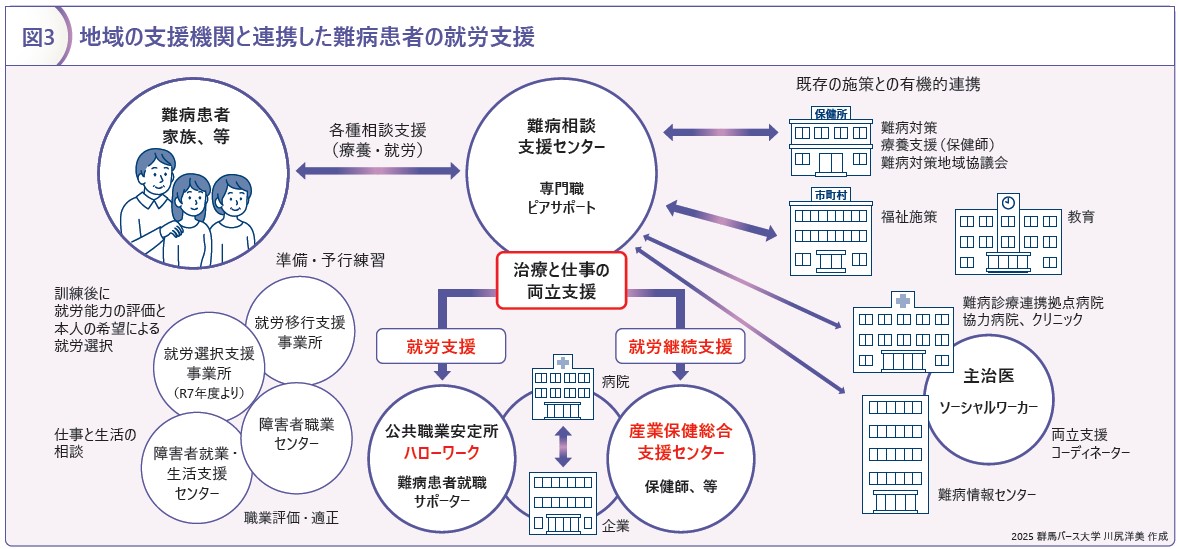

地域においては、難病相談支援センターが中心となり、各支援機関、難病患者・家族、主治医との間に立って、連携体制の構築と調整を担っている(図3)。治療と仕事の両立支援は、難病相談支援センターの最も重要な事業の一つである。たとえば、 患者が安心して働き続けることができるよう、職場に対して提出する意見書の作成を主治医に依頼することもある。

また、主治医の側から各支援機関にアクセスする方法に関しては、病院と公共職業安定所・ハローワーク・産業保健総合支援センターとの間で締結された契約に基づき、ソーシャルワーカーや資格をもった看護師を仲介役として支援に関わるケースも増えてきた。

患者が病気と向き合いながら主体的に生きるために、就労に関する悩みや希望を気兼ねなく主治医や支援者に相談できる環境が必要不可欠である。そのために、就労支援機関と主治医との連携をさらに強化していきたい。

講演4:主治医の立場から

患者さんの周りのステークホルダーはどう立ち回るべきか~知る・考える・対応する~

演者:千葉大学大学院医学研究院 腎臓内科学 本田 大介 先生

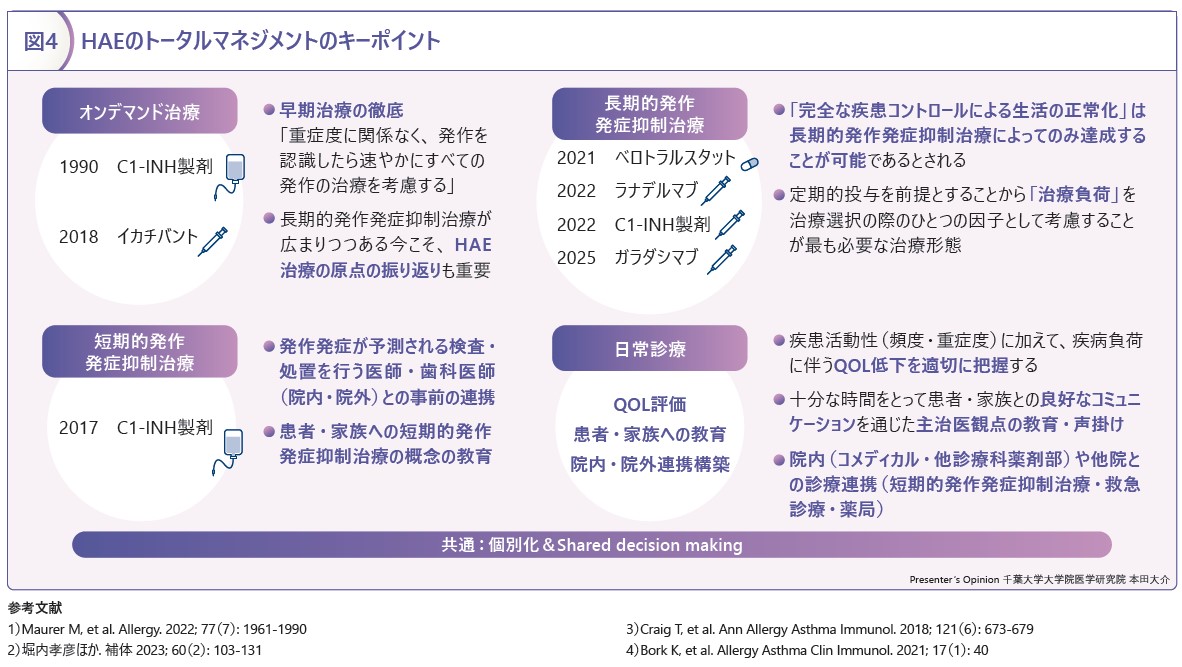

HAEの治療目標は、従来の「life-saving(救命)」から、「非発作時も含むHAEによる全疾病負荷に対する完全な疾患コントロールによる生活の正常化」へと変化している1, 2)。非発作時の疾病負荷とは、発作発症に対する予期不安に加えて、そうした不安によって生じる生活上の様々な影響や制限も含まれる。これらの治療目標を達成するには、長期的発作発症抑制治療が大きな役割を果たす1)。また、現在では複数の治療薬が選択可能であり、疾病負荷のみならず治療負荷も治療選択の際の因子として考慮する時代となった。すなわち、投与頻度、投与経路、安全性なども加味し、Shared decision-making(SDM)に基づいて個別化された治療計画を立てる必要がある。

HAEの治療計画においては、長期的発作発症抑制治療以外にも、オンデマンド治療、短期的発作発症抑制治療も活用したトータルマネジメントが必要となる(図4)1, 3, 4)。発作発症抑制治療を実施しても急性発作は起こり得るため、オンデマンド治療の重要性を再認識してもらうことが重要である。実際に、発作が減ったことで以前よりも早期治療の意識が希薄化しているケースも見受けられる。短期的発作発症抑制治療については、患者・家族に治療法の概念を周知することを前提として、その上で、抜歯や内視鏡検査などの処置や検査を行う他診療科との連携も重要となる。

日常診療では、QOL評価、患者・家族の教育、院内・院外との連携構築が重要な要素となる。特に患者・家族の疾病負荷を把握するためには、診療時のコミュニケーションギャップの存在を常に意識する必要がある。医師は発作の頻度や重症度を重視しがちであるが、患者は生活に影響する多面的な要素を含めて知ってほしいと考えていることが多い。それによって医師との間で病状の認識に差が生まれることもある。そうした背景をふまえ、医師から丁寧に声をかけることが大切だと感じている。私自身、HAE患者の診察では十分な時間を確保して、「どんな些細なことでも、治療やQOL改善につながる可能性があるので遠慮なく仰ってください」などと声掛けするようにしている。

こうした対話の積み重ねは、コミュニケーションギャップの解消につながるだけでなく、患者と同じ目線で治療目標を共有し、非発作時も含めたトータルコントロールを目指す上で、 重要な一歩になると考えている。

パネルディスカッション

非発作時の疾病負荷と医師・患者間のコミュニケーションギャップについて

座長:大澤 勲 先生、 秀 道広 先生

パネリスト:松山 真樹子 様、 藤﨑 満里奈 様、 川尻 洋美 先生、 本田 大介 先生

大澤 皆様のご講演から、HAEは非発作時の疾病負荷も深刻であること、その一方で患者さんが必ずしも満足のいく診察を受けられていない実情を知ることができました。まずは、患者さん自身や家族が疾病負荷についてどれくらい認識しているのかをぜひ伺わせて頂けますか。

松山 患者さんは診察時に、「先生は忙しそうだし、今日はこれだけ話そう」など、話す内容を自分でコントロールしていることがあります。どうすれば医師に伝わりやすいか、変に思われないかとか悩んでいる方は多く、話したい内容を事前にメモしておくなどの工夫を患者会でシェアしています。

藤﨑 医療者が初診の患者さんにあれこれ問うのは難しく、信頼関係を構築することが重要だと思います。いきなり治療の話に入るのではなく、その患者さんが病気とともにどういう歴史を歩んできたのかを確認しながら、少しずつ関係性を築いていくようにしています。小児患者さんの場合、まず保育士や子ども療養支援士と話してもらってから診察することもあります。

大澤 初めて診察したときは患者さんから伺いたいことも多く、加えて治療薬も多く出てきている領域でもあるので、急がないと、自分自身を追い詰めてしまっているところがあるように思います。しかし、何度も会って話していくと関係性もでき、以前は教えてくれなかったことも教えてくれたり、患者さんの発症年齢が実はもっと前であることもあり、慌ててはいけないと感じます。本田先生、非発作時の患者さんとのコミュニケーションで大切にされていることはございますか。

本田 患者さんは非発作時のQOL低下を自覚していないことが少なくありません。発作以外でも様々な影響を受けていることに気づいてもらうため、診察ではこちらから日常生活に関する質問をするようにしています。

秀 本田先生は患者さんとのコミュニケーションに時間をかけられておられるんだなと認識しました。患者さんのお話を伺っていて、HAE発作なのかどうかわからない場合があり、伺うべきことを伺えていないことが多いと思いますが、 松山さん、いかがでしょうか。

松山 非発作時の疾病負荷は、 一見すると病気と無関係にみえることもあります。たとえば、「疲れるので外出したくない」「長時間電車に乗りたくない」など、疲労で体に負担がかかって発作が起きるかもしれないという不安に耐えられず、色んなことを諦めてしまっている患者さんもいます。

秀 少なくとも治療選択肢が増えてきて、対処できるようになっていることは伝えていくべきですね。

先ほどの川尻先生の就労支援の話は新鮮でした。患者さんが社会のために活躍することを支援するというのは、医師の使命感をかき立てる考え方だと思います。こういう考え方はあまり私は認識していませんでしたが、難病対策という点では一般的なものなのでしょうか。

川尻 ピアサポートを足掛かりにして、社会に貢献する楽しさや新しい自分を発見できる方もいます。HAEのような指定難病の患者さんは、障害者手帳がなくとも職場で合理的配慮の対象となることをもっと周知する必要があると感じます。

大澤 学校での支援はいかがですか。

松山 学校にもいろんなタイプがあって、修学旅行には「薬も一切持ってきてはダメ」、「お母さんがついてきてくれないと行けない」など家族の生活に関わってくることもあります。

大澤 先ほどの川尻先生のお話で、私のトリセツも役に立つかもしれませんね。

職場での就労支援ですが、支援機関が間に入った場合、医師側としては個人情報を守らなければならないという感覚があって、患者さんやその家族以外に病状を伝えることに抵抗があったりします。情報を守るという点では整理されているのでしょうか。

川尻 治療と仕事の両立支援では、主治医が作成する「就業上の配慮に関する意見書」をもとに、企業が具体的な支援策を検討します。このプロセスを正確に、円滑に進めるため、産業医から主治医へは、患者さんの業務内容などを記載した「就労状況提供書」が提供されます。これらの情報を共有する際、企業の人事担当者や各支援機関には守秘義務があり、本人の同意なしに、主治医と産業医、あるいは各支援機関が連絡を取り合うことはありません。

秀 患者さんが出張や旅行に行く際は診断書や緊急カードを持参していれば十分かと思っていましたが、日中時間帯は紹介状がなければ専門医療機関が受け入れてくれないことに気づきました。その他に、日常生活の中で必要な配慮はございますか。

松山 旅行の際に注射剤を携帯していると、空港の保安検査で説明に困ることがあります。主治医の先生による説明書を、日本語だけでなくて英語でも用意してもらえるととても助かります。

大澤 病院側で文書のフォーマットを用意しておくと便利かもしれませんね。

本田 患者さんが旅先で発作が起きてしまうことがあるので、事前にどの施設で治療できるのかウェブサイトで確認しておくといいですよとアドバイスしています。

秀 HAEの治療環境は年々向上していますが、まだまだ課題があることを認識いたしました。患者さんの周りのステークホルダーが情報共有・協働しながら、患者さんが暮らしやすい方策をマネージできれば幸いです。